Te podía asaltar un yonqui a punta de jeringa o de navaja cuando regresabas a tu cueva de madrugada, casi siempre sin haber conseguido arrastrar contigo a la chica que tanto te había molado en la discoteca. Te podías despertar escuchando en la radio que arreciaba el ruido de sables, que tal periódico ultra invitaba a los militares a poner fin al rojerío rampante, o que el servicio secreto acababa de descubrir a unos cuantos que ya habían puesto manos a la obra. Te podías encontrar al salir a la calle con el cristal de tu Seat 127 hecho añicos y un amasijo de cables allí donde había estado el radiocasete.

Eran los años Ochenta. La España del último tramo de la década de 1970 y el primero de la de 1980 se asemejaba a la de hoy en su enorme cantidad de parados, en el espectáculo de la pobreza exhibido en calles y vagones de metro, en las muchas tiendas cerradas por quiebra, en la grisura y la tristeza que desprendían el paisaje y el paisanaje, en la incertidumbre colectiva sobre el porvenir. Pero en aquella España en la que, como la de hoy, agonizaba un régimen y otro pugnaba por nacer, había dos lacras propias. Una, muy contada, era la pesadilla del golpe militar; a la otra se le llamaba “inseguridad ciudadana”.

Eran tiempos quinquis, tiempos de navajas y escopetas recortadas. La gente de derechas -siempre ha habido un montón en España- decía que con Franco se vivía mejor. La heroína, el ansia de vivir deprisa de los chavales de los suburbios, la inocencia de las medidas de protección de las propiedades públicas y privadas, la ineficacia de una Policía acostumbrada durante décadas a resolver los casos a hostias, la voluntad de muchos jueces de actuar conforme a procedimientos democráticos, todo ello y otras cosas hacían que la convivencia con el delito fuera el pan cotidiano de la gente. Casi tanto como hoy las llamadas inoportunas de los teleoperadores.

La reciente película La isla mínima, uno de los mejores thrillers de la historia del cine español, recrea muy bien la atmósfera de aquellos tiempos Su historia transcurre en un alucinante escenario rural, el de las marismas del Guadalquivir, y eso contribuye no poco a su extraña belleza. Pero Alberto Rodríguez también podría haber situado en un suburbio de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla al par de maderos que investigan la desaparición y muerte de dos chavalitas.

Aquella España en rojo y negro de los Ochenta tuvo sus narradores, Manuel Vázquez Montalbán, que ya tenía un pasado como periodista antifranquista, era la figura más conocida de aquella primera cosecha del noir nacional. Vázquez Montalbán, cuyas novelas policíacas con el personaje Carvalho se leían mucho, hasta alumbró una revista de crónica y literatura negras que se llamó Gimlet, tuvo una vida corta y de la que la actual Fiat Lux recoge el testigo.

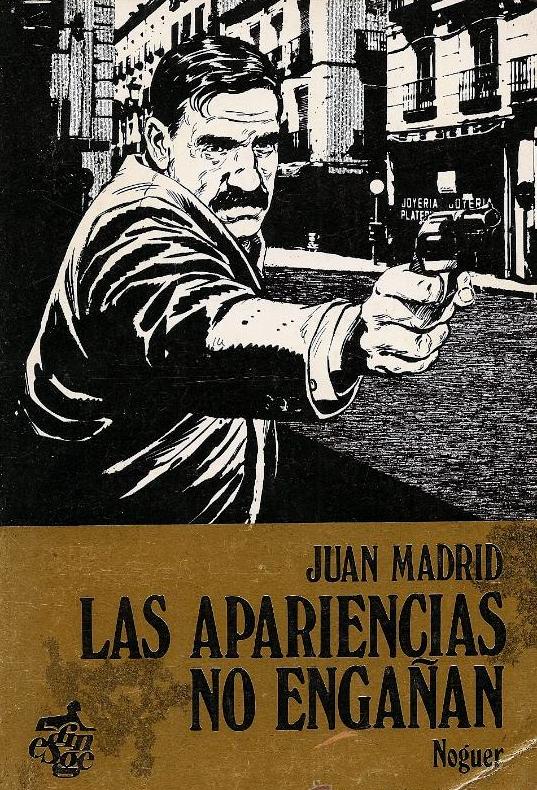

El barcelonés no era el único. Jorge Martínez Reverte, con su personaje Gálvez, Juan Madrid, con Toni Romano, Andreu Martín, Félix Rotaeta, Jaume Fuster, Carlos Pérez Merinero y otros contaban en sus novelas policíacas una España que no solía salir en unos periódicos obsesionados, como hoy, con la política partidista e institucional. La España de antros tapizados con el humo de las frituras, de la peste endémica a tabaco y a hachís, de las jeringuillas en los lavabos, de los chavales que palmeaban canciones de Los Chunguitos a bordo de un Seat 1430 recién robado, de los comerciantes que guardaban una pistola bajo el mostrador, de los policías que se cabreaban porque los detenidos salían libres del juzgado a la hora de entrar, de los jueces que se quejaban de que la Policía les presentara detenidos sin aportar pruebas, de los abogados y curas que intentaban auxiliar a los marginados, de los motines y las fugas en Carabanchel, de los empresarios de la construcción que se iban de putas con concejales…

Todo ello en una atmósfera de golpe militar inminente de la que se daba cuenta en las novelas protagonizadas por el comisario Bernal. Las escribía un narrador exótico, David Serafín, seudónimo tras el que se ocultaba Ian Michael, un profesor galés de la Universidad de Oxford que vivía en Madrid, adoraba España y había leído a Conan Doyle, Agatha Christie y Simenon.

Las novelas de David Serafín han sido reeditadas en estos tiempos por la editorial Berenice, y el hispanista galés, ya septuagenario, sigue viviendo en Madrid, cuya clima seco, según sus médicos, conviene a su salud. Sigue asombrándose de que el mito español presente la Transición como un modelo de pacifismo; a él le pareció bastante sangrienta.